L’Amérique tourne discrètement vers le capitalisme d’État

Le virage discret des États-Unis vers le capitalisme d'État

L'intervention croissante de Washington dans le monde des entreprises américaines marque un virage vers un capitalisme davantage influencé par l'État, qui allie pouvoir commercial et influence politique.

Les relations entre le gouvernement américain et les entreprises américaines connaissent actuellement une profonde transformation. Sous la deuxième administration du président Donald Trump, Washington abandonne sa position traditionnelle en faveur du libre marché au profit d'un modèle plus interventionniste où le respect des objectifs de sécurité nationale est de plus en plus monétisé. Cette approche en pleine évolution comprend certains éléments du capitalisme dirigé par l'État, tel qu'il est pratiqué dans des pays comme la Chine et la Russie. Ce changement est remarquable en ce qu'il n'est pas motivé par une crise économique ou une nécessité en temps de guerre, mais par l'objectif de générer des revenus et de réaffirmer délibérément le contrôle politique sur des secteurs stratégiques.

Approche transactionnelle

Au cours des derniers mois, l'administration a pris des mesures extraordinaires pour s'implanter dans le secteur privé. Le gouvernement a acquis une « action privilégiée » dans U.S. Steel comme condition pour approuver son acquisition par la société japonaise Nippon Steel. Trump a conclu un accord avec Nvidia et Advanced Micro Devices, délivrant des licences d'exportation en échange de 15 % des revenus liés à la Chine provenant des ventes de puces H20 de ces sociétés. En juillet, le Pentagone a acheté une participation de 15 % dans MP Materials, une importante société d'extraction de terres rares, devenant ainsi son principal actionnaire. Plus récemment, en août, l'administration a pris une participation de 10 % dans Intel, un fabricant de puces évalué à 8,9 milliards de dollars, marquant l'une des interventions les plus importantes du gouvernement américain dans une entreprise privée depuis le sauvetage de l'industrie automobile mis en œuvre à la suite de la grande crise financière de 2008.

Ces accords de type « pay-to-play » reflètent l'approche de plus en plus transactionnelle de l'administration américaine à l'égard des entreprises américaines, une approche qui remet en question les fondements du système américain traditionnellement axé sur le marché. Elle brouille la frontière entre la surveillance réglementaire et la négociation commerciale. Ces accords reposent souvent sur des bases juridiques fragiles, avec peu de contrôle ou de transparence. Pourtant, rares sont les entreprises qui osent défier le gouvernement. Pour beaucoup, ces accords constituent une assurance politique, un moyen d'« acheter la certitude » dans un environnement réglementaire instable. Pour d'autres, il s'agit d'une mesure défensive visant à éviter des pressions plus agressives ou l'exclusion des marchés publics. En effet, les entreprises paient pour éviter des conséquences plus graves. Ces accords de contrepartie pourraient servir de modèles pour une application plus large dans des secteurs stratégiques, des discussions étant en cours concernant des accords similaires pour les entrepreneurs du secteur de la défense.

Les nuances du capitalisme d'État

Deux modèles d'intervention étatique semblent émerger. Le premier modèle, souvent qualifié de « capitalisme patriotique », considère les entreprises ou les secteurs comme des champions nationaux et des instruments du pouvoir étatique. Dans ce cas, l'État américain se comporte de manière très similaire à son homologue chinois, en intégrant les entreprises dans ses stratégies géopolitiques. Par exemple, en août, Howard Lutnick, secrétaire au Commerce, a qualifié Lockheed Martin de « bras armé du gouvernement américain », car l'entreprise dépend fortement des contrats fédéraux. Dans le cadre de son accord avec MP Materials, le Pentagone acquerra des terres rares à des prix garantis afin de mettre en place une chaîne d'approvisionnement complète en minéraux essentiels aux États-Unis, imitant ainsi largement la tactique nationale chinoise. De même, au début de l'année, le gouvernement américain a annoncé son intention d'investir massivement dans le secteur de la construction navale afin de contrer la domination de la Chine dans ce domaine. Contrairement à la Chine, qui s'appuie sur des subventions massives, l'administration Trump préfère utiliser son pouvoir réglementaire sur les entreprises stratégiques et donner plus de moyens aux institutions soutenues par le gouvernement, telles que l'International Development Finance Corporation. Par exemple, dans le cadre de l'accord avec MP Materials, le ministère de la Défense a obtenu un financement privé d'un milliard de dollars auprès de JPMorgan Chase et Goldman Sachs pour construire une usine de fabrication d'aimants au Texas.

Le deuxième modèle, qui prédomine actuellement, est plus transactionnel et opportuniste : il cible des entreprises telles que Nvidia ou Apple, car elles sont trop grandes ou trop rentables pour ne pas participer. Cela ressemble au système de capitalisme d'État russe, dans lequel les entreprises sont censées partager leurs bénéfices avec l'État en échange d'un accès au marché ou d'une protection. Pour rendre ces accords impossibles à refuser, le gouvernement américain recourt de plus en plus à la guerre juridique, en intentant des poursuites sous divers prétextes. Par exemple, Apple a obtenu une exemption tarifaire en échange d'un engagement d'investissement de 600 milliards de dollars, alors même qu'elle fait l'objet d'une poursuite antitrust du ministère de la Justice pour sa position dominante sur le marché des smartphones.

Le gouvernement peut également utiliser d'autres leviers réglementaires pour faire pression sur les entreprises en leur bloquant l'accès aux marchés publics (le Kremlin privilégie notamment les enquêtes pour détournement de fonds et la rétention des certificats de sécurité incendie). Comme le montre l'exemple russe, il n'existe pas de taxe ponctuelle : les entreprises resteront sous pression, car de nouvelles exigences suivront, souvent dans un contexte de multiplication des poursuites judiciaires.

Accords mondiaux de type « pay-to-play »

Le plus inquiétant est la propagation de ce modèle à l'échelle internationale. L'administration Trump teste déjà des accords internationaux de type « pay-to-play » dans le cadre de ses efforts visant à réorienter le commerce mondial en faveur des États-Unis. Cela crée deux risques distincts : premièrement, que les multinationales – tant américaines qu'étrangères – deviennent des instruments géopolitiques pris entre deux feux entre Pékin, Bruxelles et Washington ; et deuxièmement, que les entreprises américaines exercent activement des pressions sur les gouvernements étrangers pour qu'ils s'alignent sur le programme politique de l'administration.

Les entreprises européennes ayant des liens avec les États-Unis – par le biais de transactions libellées en dollars ou de leur dépendance vis-à-vis du marché et de la technologie américains – sont de plus en plus soumises à des pressions pour se conformer aux contrôles à l'exportation américains. Le Bureau de l'industrie et de la sécurité, qui gère les contrôles à l'exportation américains, a déjà intensifié la pression sur les entreprises des pays alliés. En août, l'administration a retiré les entreprises sud-coréennes Samsung et SK Hynix de la liste des « utilisateurs finaux validés », les privant ainsi de la possibilité d'expédier sans licence des puces et des outils de fabrication de puces fabriqués aux États-Unis depuis la Corée du Sud vers des usines basées en Chine. En septembre, elle a révoqué l'autorisation de licence de la multinationale taïwanaise TSMC (Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company). S'il n'est pas nouveau que les États-Unis exercent une pression extraterritoriale sur des entreprises étrangères, il est moins courant que Washington le fasse sur des entreprises clés de pays alliés. Comme dans le cas de l'accord conclu avec Nvidia, les entreprises technologiques européennes pourraient être contraintes de renoncer à des revenus ou d'investir dans les chaînes d'approvisionnement américaines pour éviter des droits de douane secondaires.

Il existe un risque que les investisseurs chinois puissent accéder à des secteurs sensibles aux États-Unis s'ils concluent le bon accord et offrent un prix suffisamment élevé, malgré la surveillance exercée par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis. Malgré les préoccupations persistantes en matière de sécurité nationale, TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, est de plus en plus utilisé comme monnaie d'échange dans le conflit tarifaire entre les États-Unis et la Chine, l'administration ayant manifesté son intérêt pour l'acquisition d'une participation via un accord de « golden share ». Les entreprises américaines pourraient également être poussées à revenir sur le marché russe si cela sert les objectifs politiques de Trump. Moscou ayant exprimé son souhait de voir Boeing revenir, il est concevable que l'administration fasse pression sur l'entreprise pour qu'elle reprenne ses activités en Russie dans le cadre d'un accord de paix plus large.

En contrepartie, l'approche transactionnelle permet aux entreprises américaines de poursuivre leurs propres intérêts en se ralliant aux objectifs politiques de l'administration Trump. Les frontières entre le public et le privé sont de plus en plus floues. Tirant parti du programme anti-climatique de Trump, certaines entreprises américaines ont exhorté Washington à utiliser les négociations commerciales avec l'Union européenne pour affaiblir la directive de Bruxelles sur la diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises de 2024 (qui impose aux entreprises non européennes de veiller à ce que leurs chaînes d'approvisionnement ne nuisent pas à l'environnement et ne violent pas les droits humains). D'autres pourraient chercher à influencer l'administration sur la loi européenne de 2022 sur les services numériques, qui a déjà eu des répercussions négatives sur les grandes entreprises technologiques américaines. Conscients de l'aspiration de Trump à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les dirigeants d'ExxonMobil ont déjà sollicité le soutien du gouvernement pour un éventuel retour sur le marché russe et auraient reçu un « accueil favorable ».

Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement un changement de politique, mais une transformation systémique de la manière dont le gouvernement américain envisage ses relations avec l'industrie. Le modèle américain traditionnel, dans lequel le marché mène et l'État suit, pourrait céder la place à un nouveau paradigme où le pouvoir économique est politisé et où l'autonomie des entreprises est subordonnée à l'alignement national. S'il reste peu probable que les États-Unis adoptent pleinement le capitalisme d'État, une chose est sûre : les règles d'engagement entre les entreprises et le gouvernement sont en train d'être réécrites, et les implications mondiales commencent seulement à se faire sentir.

Senior Fellow, Diamond-Brown Economic Sanctions, Standards and Strategy

Trump II : l'imposture souverainiste et le triomphe de l'étatisme, par Elise Rochefort

Lors de son investiture en janvier dernier, Donald Trump promettait à l'Amérique un "nouvel âge d'or". Il s'était vendu à l'électorat, et à une partie du monde fascinée par son discours, comme le champion du peuple contre les élites, le rempart souverainiste contre la dissolution mondialiste, et l'homme d'affaires pragmatique qui allait "assécher le marais" de Washington. Un Asselineau ou un Philippot américain au fond.

Dix mois plus tard, le bilan est cinglant. L'Amérique est plongée dans la plus longue paralysie budgétaire de son histoire (36 jours), l'inflation résiste, la Cour Suprême examine la légalité de sa politique commerciale, et un scandale de favoritisme pharmaceutique éclate. Ces crises nous obligent à poser la question fondamentale : Donald Trump est-il vraiment le leader populiste et souverainiste authentique qu'il a "vendu" aux électeurs ?

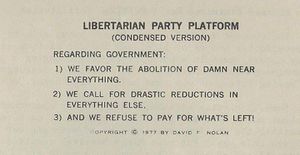

Pour l'observateur libertarien, la réponse est un non catégorique. Son mandat révèle une réalité bien plus sombre : le triomphe de l'étatisme, du capitalisme de connivence (crony capitalism) et de l'autoritarisme exécutif.

Le protectionnisme : l'économie dirigée par décret

Le cœur de la stratégie "America First" réside dans un protectionnisme agressif. C'est précisément ce qui est contesté aujourd'hui devant la Cour Suprême dans l'affaire Learning Resources v. Trump. L'enjeu dépasse la simple économie ; il est constitutionnel.

Le président utilise une loi d'urgence de 1977 (IEEPA) pour imposer des tarifs douaniers massifs, s'arrogeant de facto le pouvoir de taxation qui appartient explicitement au Congrès. Ici, le souverainisme sert de prétexte à une expansion dangereuse du pouvoir exécutif.

D'un point de vue libertarien, les tarifs douaniers ne sont rien d'autre qu'un impôt déguisé payé par les consommateurs et les entreprises nationales. Loin de libérer les forces du marché, la politique de Trump soumet le commerce international aux caprices du Prince. C'est une forme d'économie planifiée, où la Maison Blanche décide quels secteurs doivent être protégés et lesquels peuvent être sacrifiés. La prétendue défense de l'industrie nationale masque une dérive vers l'arbitraire étatique.

Le "Shutdown" : le mythe du défenseur du peuple

L'image populiste de Trump, celle d'un défenseur de l'homme ordinaire contre la bureaucratie, vole en éclats face à la réalité du "shutdown". Cette lecture, populaire chez certains de ses soutiens en France, est d'une naïveté confondante.

Dans son bras de fer politique, Trump n'hésite pas à prendre en otage 800 000 fonctionnaires fédéraux. Ces agents – contrôleurs aériens, garde-côtes, employés de la sécurité – ne sont pas le "Deep State" fantasmé. Ce sont des travailleurs ordinaires, dont beaucoup sont désormais contraints de travailler sans salaire.

Si Trump souhaitait réellement réduire la taille de l'État – un objectif libertarien louable –, il proposerait des réformes structurelles, pas une asphyxie chaotique. Forcer des individus à travailler sans rémunération n'est pas un acte de bonne gestion ; c'est un acte coercitif typique d'un État qui se croit tout permis. Cela démontre un mépris flagrant pour la sécurité contractuelle et l'État de droit, piliers de la philosophie libertarienne. Ce shutdown ne vise pas à moins d'État, mais à un État plus docile à la volonté présidentielle.

"TrumpRx" : le scandale du capitalisme de connivence

La révélation la plus accablante est sans doute l'accord négocié avec les géants pharmaceutiques Novo Nordisk (Ozempic) et Eli Lilly, révélé par le Wall Street Journal. C'est un cas d'école de ce que les libertariens dénoncent depuis toujours.

Pour obtenir des rabais limités sur les médicaments anti-obésité via une plateforme baptisée "TrumpRx", l'administration s'apprête à commettre un acte de corruption institutionnelle majeur. La contrepartie est exorbitante : l'extension de la couverture de l'assurance publique Medicare à ces médicaments.

Il s'agit d'une trahison absolue des principes de marché libre et de responsabilité fiscale :

- Expansion massive de l'État-Providence : cela représente des dizaines de milliards de dollars de dépenses publiques nouvelles. Trump, loin de réduire le poids de l'État, l'augmente massivement.

- Crony Capitalism caractérisé : l'accord enrichit spécifiquement deux entreprises en leur garantissant un marché captif financé par le contribuable. L'État choisit les gagnants, dont une entreprise directement détenue par le Président ! On en reste les bras ballants !

- Capture réglementaire : l'administration offrirait en prime des faveurs réglementaires (accélération des approbations de la FDA) et prévoit de contourner le Congrès pour imposer cette dépense.

Loin d'"assécher le marais", Trump l'irrigue avec de l'argent public pour favoriser des intérêts privés en échange d'un bénéfice politique personnel. C'est la négation absolue du marché libre.

Conclusion : l'étatiste démasqué

Les faits sont têtus. Le souverainisme de Donald Trump n'est pas synonyme de liberté économique ou de gouvernement limité. C'est un étatisme nationaliste, où le pouvoir centralisé dicte la politique commerciale, intervient dans les marchés pour favoriser ses alliés et méprise les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs.

Les défaites électorales cinglantes subies hier en Virginie, dans le New Jersey et à New York montrent que les Américains commencent à percevoir le décalage entre la rhétorique populiste et la réalité d'une gouvernance erratique et corrompue. Pour ceux qui chérissent la liberté individuelle et la responsabilité fiscale, le mirage de "l'âge d'or" s'est dissipé, laissant place à une forme d'autoritarisme chaotique qui est, en soi, une menace pour la République.

Par la même occasion, ce naufrage de l'imposture trumpiste soulève la question de l'imposture souverainiste et statophile en France, telle qu'elle est défendue par un Asselineau ou un Philippot. Je veux la souveraineté du peuple pour le mettre sous la domination d'une bureaucratie d'Etat. On comprend la musique.

Commentaire:

Alban C.:

Article entièrement à charge, qui manque de nuances.

Qui est responsable du blocage budgétaire ? Trump ou les démocrates ?

Un président qui lutte contre le wokisme (interdiction aux hommes de participer aux compétitions féminines, refus du politiquement correct) : pas d’intérêt ?

Un président qui éteint les conflits dans le monde plutôt que de les déclencher : Pas d’intérêt ?

Un président qui repositionne les droits de douane US parmi les plus bas du monde à des niveau plus équilibrés pour favoriser la production intérieure, attirer les capitaux étrangers et, accessoirement, remplir les caisses de l’Etat américain : pas d’intérêt ?

Un président qui remet la puissance de son pays comme axe central de sa politique : pas d’intérêt ?

Un président qui remet de l’ordre dans la protection des frontières ? Qui demande la pièce d’identité pour pouvoir voter aux élections (!) Qui lutte contre le réseau Soros et la fuite d’argent vers des organismes non contrôlés : pas d’intérêt ?

C’était tellement mieux avec Biden…

On peut être en désaccord sur tel ou tel point de sa politique, mais il faut un jugement d’ensemble objectif et posé. Tout condamner après 10 mois seulement d’exercice du pouvoir, est-ce sage ? Emporter dans sa critique des patriotes français qui luttent avec sincérité contre le macronisme et la caste, est-ce utile ?