This week, our Nation observes Anti-Communism Week, a solemn

remembrance of the devastation caused by one of history’s most

destructive ideologies. Across continents and generations, communism

has wrought devastation upon nations and souls. More than 100 million

lives have been taken by regimes that sought to erase faith, suppress

freedom, and destroy prosperity earned through hard work, violating the

God-given rights and dignity of those they oppressed. As we honor their

memory, we renew our national promise to stand firm against communism,

to uphold the cause of liberty and human worth, and to affirm once more

that no system of government can ever replace the will and conscience of

a free people.

For more than a century, communism has brought nothing but ruin.

Wherever it spreads, it silences dissent, punishes beliefs, and demands

that generations kneel before the power of the state instead of standing

for freedom. Its story is written in blood and sorrow, a grim reminder

that communism is nothing more than another word for servitude.

In the 34 years since the end of the Cold War, the world has

witnessed both the triumph of democracy and the persistence of tyranny

in new forms. New voices now repeat old lies, cloaking them in the

language of “social justice” and “democratic socialism,” yet their

message remains the same: give up your freedom, place your trust in the

power of the government, and trade the promise of prosperity for the

empty comfort of control. America rejects this evil doctrine. We

remain a Nation founded on the eternal truth that liberty and

opportunity are the birthrights of every person, and that no ideology,

whether foreign or domestic, can extinguish them.

As we mark Anti-Communism Week, we stand united in defense of the

values that define us as a free people. We honor the victims of

oppression by keeping their cause alive and by ensuring that communism

and every system that denies the rights to life, liberty, and the

pursuit of happiness will find their place, once and for all, on the ash

heap of history.

NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of

America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution

and the laws of the United States, do hereby proclaim the week of

November 2 through November 8, 2025, as Anti-Communism Week.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this seventh day of

November, in the year of our Lord two thousand twenty-five, and of the

Independence of the United States of America the two hundred and

fiftieth.

DONALD J. TRUMP

Communisme

Le communisme est un système théorique d'organisation sociale reposant sur la propriété commune des moyens de production. C'est également un mouvement politique qui prétend renverser le capitalisme pour instaurer une société sans classe. Sa réalité reste cependant très éloignée de sa théorie.

Manifeste politique du communisme

Le communisme désigne également le système politique proposé par Karl Marx dont voici les 10 points-clés du Manifeste du Parti Communiste[1] :

- Expropriation de la propriété foncière et affectation de la rente foncière aux dépenses de l'État

- Impôt fortement progressif

- Abolition de l'héritage

- Confiscation des biens de tous les émigrés et rebelles

- Centralisation du crédit entre les mains de l'État, au moyen d'une banque nationale, dont le capital appartiendra à l'État et qui jouira d'un monopole exclusif

- Centralisation entre les mains de l'État de tous les moyens de transport

- Multiplication des manufactures nationales et des instruments de

production ; défrichement des terrains incultes et amélioration des

terres cultivées d'après un plan d'ensemble

- Travail obligatoire pour tous ; organisation d'armées industrielles, particulièrement pour l'agriculture

- Combinaison du travail agricole et du travail industriel ; mesures

tendant à faire graduellement disparaître la distinction entre la ville

et la campagne

- Éducation publique et gratuite de tous les enfants. Abolition du

travail des enfants dans les fabriques tel qu'il est pratiqué

aujourd'hui. Combinaison de l'éducation avec la production matérielle,

etc.

On peut remarquer que la social-démocratie a réalisé au XXe siècle tous ces objectifs, en partie et à des degrés divers.

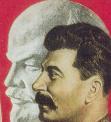

Le communisme, un système inéluctablement totalitaire ?

Si la théorie communiste promet un monde de liberté, sans classes, de

nombreux auteurs ont montré que le communisme impliquait au contraire

le totalitarisme. Parmi les théoriciens du communisme comme totalitarisme, Friedrich Hayek dans La Route de la servitude (1944) souligna que l'interventionnisme étatique était une pente glissante vers le totalitarisme, sur une « route de la servitude ».

La planification économique est le contrôle des moyens par lesquels les

hommes peuvent réaliser les fins qu'ils se fixent ainsi que le contrôle

de ces fins. Un contrôle total de la vie économique signifie que les

moyens et les fins humaines sont décidées par l'État et qu'ainsi la

liberté est abolie. John Jewkes développa une thèse proche dans Ordeal by planning (1946)

Le philosophe Karl Popper dans La Société ouverte et ses ennemis range Karl Marx avec Friedrich Hegel et Platon dans la lignée des intellectuels responsables de la genèse des idées totalitaires.

Au socialisme proprement dit, qui est un collectivisme coercitif, le communisme, religion séculière selon Raymond Aron[2], rajoute une eschatologie, soit une perspective de fin des temps. Pour l'idéologie marxiste, un État libre et abondant, dans lequel sera terminée la lutte des classes, s'établira plus tard, après la dictature du prolétariat et la phase présumée transitoire de capitalisme d'État.

Cet État utopique, le communisme, constituera une sorte de paradis

terrestre, l'adage « à chacun selon ses besoins » sera réalisé. On

conçoit aisément qu'au pays de Cocagne, où tous nos besoins sont

satisfaits magiquement, le communisme soit facile à instaurer (n'importe

qui est disposé à partager la surabondance), mais au nom de ce paradis

terrestre sont morts au XXe siècle une centaine de millions d'êtres humains.

Un système économique qui ne peut pas fonctionner

La théorie communiste, dans sa version marxiste,

se fonde sur un certain nombre de concepts dont la validité a été mise

en pièces depuis bien longtemps. Ces points sont développés dans les

articles concernés.

Le débat sur le calcul économique en régime socialiste avait dès les années 1920 - 1930 établi l'impossibilité d'une économie socialiste, en se fondant cette fois là sur l'impossibilité d'une économie sans prix.

Les prix jouent en effet un rôle irremplaçable de transmission de

l'information dans l'économie, pour permettre à chacun de ses acteurs de

se coordonner avec les autres, sans une autorité centrale. Le

communisme substitue à cela des autorités centrales omnipotentes, en

charge d'orienter l'économie pour le bien de tous. Michael Polanyi dans La Logique de la liberté montra que cette planification

voulue par le communisme ne peut pas fonctionner car les ordres

monocentriques (dirigés d'en haut) sont incapables de gérer la masse

d'information utilisée dans les sociétés polycentriques.

Des auteurs comme Oskar Lange ont tenté de définir un « socialisme de marché »

pour dépasser ce problème essentiel du communisme. Dans ce système les

prix, sans être libres, seraient fixés par l'État, par « essai et

erreur », en mimant les mécanismes des acteurs du marché. Autrement

formulé, la seule solution possible pour faire fonctionner la

planification est que l'autorité centrale copie les acteurs du marché de

façon moins efficiente. Friedrich Hayek fit une critique détaillée de

ces thèses du socialisme de marché, en insistant sur le rôle de la

connaissance et sur le vecteur d'information des prix dans un système de

libre économie.

« De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins »

L'utopie

communiste de « chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins »,

apparemment généreuse, ne pourrait se réaliser que dans un monde idéal

où la rareté serait éliminée. Cette idée fausse et largement discréditée y compris à gauche a pourtant laissé d'importantes traces dans les social-démocraties contemporaines : ainsi, les dirigeants de la Sécurité sociale française ne cachent pas que leur seule règle de gestion est « chacun cotise selon ses moyens, et reçoit selon ses besoins »[3]. En pratique, on obtient des déficits continuels et un accroissement ininterrompu de la dette publique.

Les dirigeants socialistes étant amenés très vite à constater que

les besoins sont illimités alors que les moyens sont restreints, deux

stratégies leur sont ouvertes :

Bilan du communisme

Les résultats des expériences communistes, anciennes comme récentes,

ont tristement tous confirmé les analyses des théoriciens sur la nature

intrinsèquement totalitaire du communisme. Dans leur ouvrage de

référence Le Livre noir du communisme, un collectif d'historiens emmené par Stéphane Courtois

arrivent à une estimation d'environ 80 millions de mort causés de

manière directe par les régimes communistes du XXe siècle. Certains

avancent même jusqu'à 100 millions de morts. Parmi les principales

« contributions » à ce bilan macabre :

- URSS : 15 millions de morts environ selon Nicolas Werth, entre goulags, holodomor, antisémitisme et autres outils répressifs tristement célèbres

- Chine maoïste : de 45 à 72 millions de mort selon Jean-Louis Margolin,

avec le « grand bond en avant ». En cause dans ce bilan massif, la

tentative maoïste d'avoir voulu « rééduquer une société tout entière »[4]

- Cambodge : entre 1,3 et 2,3 millions de personnes exterminées par

les Khmers rouges de 1975 à 1979, soit jusqu'à 30 % de la population du

pays

- Amérique Latine : 150 000 morts selon Stéphane Courtois, à Cuba, au Nicaragua ou au Pérou (Sentier lumineux). Che Guevara,

figure marketing du communisme, exécuta lui-même à la prison de la

Cabana plus d'une centaine de policiers et militaires du régime

précédent jugés coupables de crimes de guerre ou de compagnons de route

trop « tièdes ».

- Europe de l'Est (Pologne, pays baltes, coup de Prague, etc.)

- Corée du Nord

- Afrique (Angola, etc.)

De nombreux rapprochements sont effectués entre le communisme soviétique et le nazisme, les deux grands totalitarismes du XXe

siècle, qui s'allièrent avec le Pacte Germano-Soviétique du 23 août

1939. Au delà de la ressemblance d'un triste bilan macabre (80-100

millions pour le communisme, 12 millions pour le nazisme), et de la

différence dans les objectifs affichés, beaucoup soulignent que nazisme

et communisme procèdent d'une même logique. Ernst Nolte est l'un des

historiens qui a défendu avec le plus de véhémence les liens

substantiels entre nazisme et communisme. Dans La Guerre civile européenne, publié en Allemagne

en 1987, il affirme : « Ce qu'il y a dans le national-socialisme de

plus essentiel, c'est son rapport au marxisme, au communisme

particulièrement, dans la forme qu'il a prise grâce à la victoire des

bolcheviks[5] ».

Sa thèse est que les fascismes sont une double réaction à la fois

contre la révolution bolchevique et le système démocratique libéral qui

leur sont antérieures. Les fascismes empruntent une part importante de

leur idéologie aux démocraties (le système de l'union du peuple avec le gouvernement, l'idée de « volonté générale ») et au communisme (système totalitaire, élimination des opposants, unification de la société). Partisan de la théorie du totalitarisme,

Nolte établit un lien de causalité, un « nexus causal », entre le

Goulag et Auschwitz : ce dernier serait pour une bonne part une

adaptation nationale de l'original communiste et une réponse à ce

dernier.

Le philosophe Jean-François Revel résumait cela de manière lapidaire : « Le communisme, c'est le nazisme, le mensonge en plus ».

Le communisme volontaire ?

Au plan politique, les libéraux sont opposés au communisme d'une part parce que celui-ci ne peut exister qu'avec la coercition et la violence,

et d'autre part parce que l'idéal communiste est total et collectif et

ne laisse aucune place à la liberté individuelle. Néanmoins, si des

communautés veulent mettre en œuvre une espèce de communisme en leur

sein par mise en commun de tous les biens de leurs membres, rien ne s'y

oppose dans un régime libéral, tant que les droits de chacun sont respectés et que chacun a exprimé son consentement. C'est ainsi le cas pour certaines formes de coopération comme le mutualisme, ou dans certaines communautés religieuses monastiques ou laïques, adeptes d'une pauvreté volontaire (par exemple les huttérites).

Christian Michel résume ces remarques :

« Le communisme est un bel idéal. Que les communistes

s'organisent dans leurs communes et phalanstères, qu'ils affichent leur

bonheur d'y vivre, et ils seront rejoints par des millions et des

milliards de gens. [...] Ce qu'il faut combattre n'est pas le

communisme, ni aucune autre idéologie, mais la traduction politique de

cette idéologie. »

Il y a eu au moins une expérience de communisme volontaire : celle du kibboutz en Israël

après l’indépendance de 1947. Elle s'est soldée par un échec et la

disparition de quasiment tous les kibboutzim, transformés en entreprises

privées[6].

La raison de l'échec de toute idéologie collectiviste telle que

le communisme est que, dans un tel type d'organisation sociale, les

personnes les plus capables ne voient pas leurs mérites reconnus et

récompensés, et finissent par rejeter un collectif qui les exploite ; un

système où la responsabilité est collective pousse chacun à vivre aux dépens des autres, comme l'ont montré dès le départ les premières expériences de « socialisme utopique » telles que celle du philanthrope Robert Owen au XIXe siècle. La pauvreté

(faute de motivation à produire des biens et services) est ainsi le

résultat inéluctable du communisme politique. L'autoritarisme,

l'oppression et la dictature en constituent l'autre aspect : dans

l'optique d'un Lénine, le prolétariat ignore ce qui est bon pour lui et doit donc être contraint par le parti.

Pays communistes aujourd'hui

Ces pays sont dirigés par un parti communiste (pas de liberté politique), mais pour la plupart sont passés à une économie de marché, à la suite de l'exemple chinois.

- Corée du Nord,

depuis 1948 (conserve une économie pour l'essentiel planifiée et

étatisée, sans propriétés privées, mais autorise le petit commerce

depuis quelques années)

- Chine, depuis 1949 (sur le plan économique passée à l'économie de marché depuis 1990)

- Viêt Nam, depuis 1976, ou 1954 pour le Nord Vietnam (sur le plan économique ouvert à l'économie de marché depuis 1991)

- Laos, depuis 1975 (sur le plan économique passé à l'économie de marché depuis 1991)

- Cuba, depuis 1959 (sur le plan économique passé à l'économie de marché depuis 2011)

Le communisme en France au XXIe siècle

La sortie du Livre noir du communisme en 1997

suscita une vague de réactions à l'extrême gauche et d'attaques

violentes envers leurs auteurs, offrant une révélation de l'influence

toujours majeure du communisme sur l'intelligentsia française au tournant du XXe siècle. Comme le formula Gérald Messadié dans 4000 ans de mystifications historiques (2011) :

« En 1997 paraissait un ouvrage dont il fut d’emblée évident qu’il ferait date : Le Livre noir du communisme : crimes, terreur, répression.

Il dénonçait, quatre-vingts ans après la révolution d’Octobre, les

crimes du communisme et, plus particulièrement, ceux du régime

soviétique. Le bilan en était accablant : quatre-vingts millions de

morts, douze fois celui des camps de la mort. [...] En réalité, la

distorsion du regard requise pour les crimes du communisme tient à des

raisons idéologiques ; elle procède du refus obstiné à admettre que le

communisme était un totalitarisme. Elle est à peu près la même partout

et, en France, elle équivaudrait à renier de vastes pans de l’histoire

politique et idéologique, de la Révolution française

à l’adoration professée par des écrivains, des penseurs et des artistes

pour Joseph Staline. La liste en est longue. Et, pour plus d’un,

inscrire Lénine, Staline

et leurs sectateurs au tableau de ceux qui commirent des crimes contre

l’humanité serait organiser l’office funèbre du socialisme. [...] La

distorsion demeure donc. Le constat désabusé d’un historien respecté tel

que François Furet dans Le Passé d’une illusion n’y a rien changé. »

— Gérald Messadié, 4000 ans de mystifications historiques

Même aujourd'hui, certains philosophes du début du XXIe

siècle, encore dans le sillage du marxisme, cultivent une sorte de

nostalgie à l'égard du communisme, ou le voient toujours comme une utopie acceptable. Pour Alain Badiou, le communisme est « le nom générique d’une alternative au capitalisme »[7].

Slavoj Žižek critique le « manque de radicalisme » des dirigeants communistes du XXe

siècle (qu'il s'agisse des maoïstes ou des Khmers Rouges) et affirme la

valeur intrinsèque de la violence révolutionnaire ; proche d'un nihilisme subjectiviste, il évite soigneusement de décrire sa vision de ce que pourrait être un monde communiste[8].

De même, le philosophe et économiste souverainiste Frédéric

Lordon prône un « soulèvement » contre les tenants du système, et dit

publiquement qu'« il faut mettre les jetons » aux gens de la finance,

sans expliquer quel type de société il envisage pour remplacer le

système[9].

Des politiques ou universitaires peuvent aujourd'hui encore se

réclamer ouvertement de l'URSS et remettre en cause la réalité des

crimes de Joseph Staline et de Lénine (PRCF, Annie Lacroix-Riz).

Un certain nombre d'universitaires français restent fascinés par le côté romantique des révolutions et oublient volontairement tant les crimes communistes que l'effondrement économique qu'entraîne cette idéologie :

« Au lendemain de 1989, il sembla un temps que le

programme communiste avait été défait, et que tout indiquait un rejet

décisif des idées qui avaient réduit en esclavage les peuples d’Europe

de l’Est depuis la guerre. Mais la machine à non-sens fut lancée pour

détruire les jeunes pousses de l’argument rationnel, pour tout recouvrir

d’un brouillard d’incertitude et pour relancer l’idée – déjà présente

et toxique chez Lukács – que la vraie révolution était encore à venir,

et que ce serait une révolution des mentalités, une libération

intérieure, contre laquelle l’argument rationnel (qui est une simple

« idéologie bourgeoise ») ne peut se défendre. Ainsi, le règne du

non-sens coupa si radicalement la question de la révolution de toute

possibilité d’enquête rationnelle que celle-ci ne pouvait plus être

directement posée. »

— Roger Scruton, L'Erreur et l'orgueil - Penseurs de la gauche moderne, L'Artilleur, 2015

On peut également parler d'un « marxisme de droite », typiquement français (Jean-Claude Michéa, Alain de Benoist). Le marxiste de droite déteste le libéralisme économique et approuve certaines idées marxistes relativement à l'économie, tout en étant lucide sur les dérives extrémistes de la gauche

en matière sociétale. Il considère la France comme un pays beaucoup

trop libéral et recommande par conséquent de le socialiser davantage. On

trouve de même aux États-Unis des identitaires suprémacistes (par

exemple Richard Spencer) qui approuvent le socialisme, pourvu qu'il soit

régi par des Blancs et au bénéfice des Blancs.

Citations

- « On ne peut bien vivre là où tout est en commun. Comment

l'abondance de produits peut-elle se réaliser là où chacun essaye de se

soustraire au travail, étant donné qu'il n'est point stimulé par la

pensée de son propre profit et que la confiance dans le travail de

l'autre le rend indolent ? » (Thomas More, Utopia, 1516)

- « Communisme : rêve de quelques-uns, cauchemar de tous. » (Victor Hugo, Choses vues)

- « Communistes : Votre ennemi c'est le mur mitoyen. Le mien, c'est le despotisme. J'aime mieux escalader les trônes que la haie du voisin. » (Victor Hugo, Choses vues)

- « Tous les révolutionnaires proclament à leur tour que les

révolutions précédentes ont fini par tromper le peuple ; c'est leur

révolution seule qui est la vraie révolution. « Tous les mouvements

historiques précédents », déclarait le Manifeste communiste de 1848,

« étaient des mouvements de minorités ou dans l'intérêt de minorités. Le

mouvement prolétarien est le mouvement conscient et indépendant de

l'immense majorité, dans l'intérêt de l'immense majorité ».

Malheureusement cette vraie révolution, qui doit apporter aux hommes un

bonheur sans mélange, n'est qu'un mirage trompeur qui ne devient jamais

une réalité. Elle est apparentée à l'âge d'or des millénaristes :

toujours attendue, elle est toujours perdue dans les brumes du futur,

échappant toujours à ses adeptes au moment où ils pensent la tenir. » (Vilfredo Pareto)

- « En abolissant la propriété

personnelle, le communisme ne fait que me rejeter plus profondément

sous la dépendance d'autrui, autrui s'appelant désormais la généralité

ou la communauté. Bien qu'il soit toujours en lutte ouverte contre l'État,

le but que poursuit le communisme est un nouvel « État », un status, un

ordre de choses destiné à paralyser la liberté de mes mouvements, un

pouvoir souverain supérieur à moi. [...] Désormais toute distinction

s'efface, tous étant des gueux, et la société communiste se résume dans

ce qu'on peut appeler la « gueuserie » générale. » (Max Stirner)

- « Si on n'est pas communiste à 20 ans, c'est qu'on a pas de cœur. Si on l'est toujours à 40 ans, c'est qu'on a pas de tête. » (Attribuée à George Bernard Shaw (hautement improbable), Clemenceau, Winston Churchill, probablement apocryphe pour tous)

- « Le Parti n'a pas raison parce que la doctrine est vraie, la doctrine est vraie parce que le Parti a toujours raison. » (Étienne Gilson)

- « Si les régimes communistes se sont effondrés, c'est parce qu'ils ont perdu leurs deux piliers : la foi et la peur. » (Václav Klaus, président tchèque)

- « L’une des plus amères ironies du XXe siècle fut que le communisme, qui se voulait une doctrine égalitaire et accusait le capitalisme d’égoïsme

et de sacrifier cruellement les autres pour son bonheur, est devenu une

fois au pouvoir un système d’un égoïsme et d’une cruauté telle qu’elle

rendait les péchés du capitalisme pâles en comparaison. »' (Thomas Sowell)

- « Le communisme n'est ni un système économique ni un système

politique. C'est une forme de folie, une aberration temporaire qui

disparaîtra un jour de la surface de la Terre parce qu'elle est

contraire à la nature humaine. » (Ronald Reagan)

- « Communisme : système généreux, qui enrichit la population en l'appauvrissant, et rend l'homme plus libre en l'enfermant. » (Christian Millau, Dictionnaire d'un peu tout et n'importe quoi)

- « Entre le communisme et le socialisme, il y a la différence entre l'assassinat et l'homicide par imprudence. » (Wilhelm Röpke)

- « Le communisme veut le bonheur de l’humanité – mais à la

condition que les méchants en aient été écartés au préalable. Comment

peut-on encore croire à l’universalisme de la doctrine quand celle-ci

affirme qu’elle repose sur la lutte, la violence, la révolution

permanente, la haine, la dictature, la guerre ? La justification qu’elle

se donne est que le prolétariat est la majorité, la bourgeoisie est une

minorité, ce qui nous mène déjà loin de l’universalisme . » (Enzo Traverso, Le totalitarisme. Le XXe siècle en débat [10]

/image%2F1470571%2F20251029%2Fob_e1e1b3_abbatiale-st-maixent-vague-de-lumiere.JPG)

/image%2F1470571%2F20251013%2Fob_fc703b_tocqueville-melonio.jpg)

/image%2F1470571%2F20251013%2Fob_be1ae6_tocqueville-pleiade-ii.jpg)

/image%2F1470571%2F20251013%2Fob_ba139e_tocqueville-democratie-aigle-gf.jpg)

/image%2F1470571%2F20251013%2Fob_06b746_tocqueville-democratie-2-gf.jpg)

/image%2F1470571%2F20251013%2Fob_f5267e_tocqueville-zunz.jpg)

/image%2F1470571%2F20251013%2Fob_43ed5a_tocqueville-sur-l-algerie-gf.jpg)

/image%2F1470571%2F20251013%2Fob_a56688_tocqueville-ancien-regime-folio.jpg)

/image%2F1470571%2F20251013%2Fob_763457_tocqueville-krulic.jpg)

/image%2F1470571%2F20251013%2Fob_4a8800_tocqueville-boudon.jpg)

/image%2F1470571%2F20251013%2Fob_11ebcc_tocqueville-onfray.jpg)

/image%2F1470571%2F20251013%2Fob_c547f0_tocqueville.JPG)